糖尿病網膜症

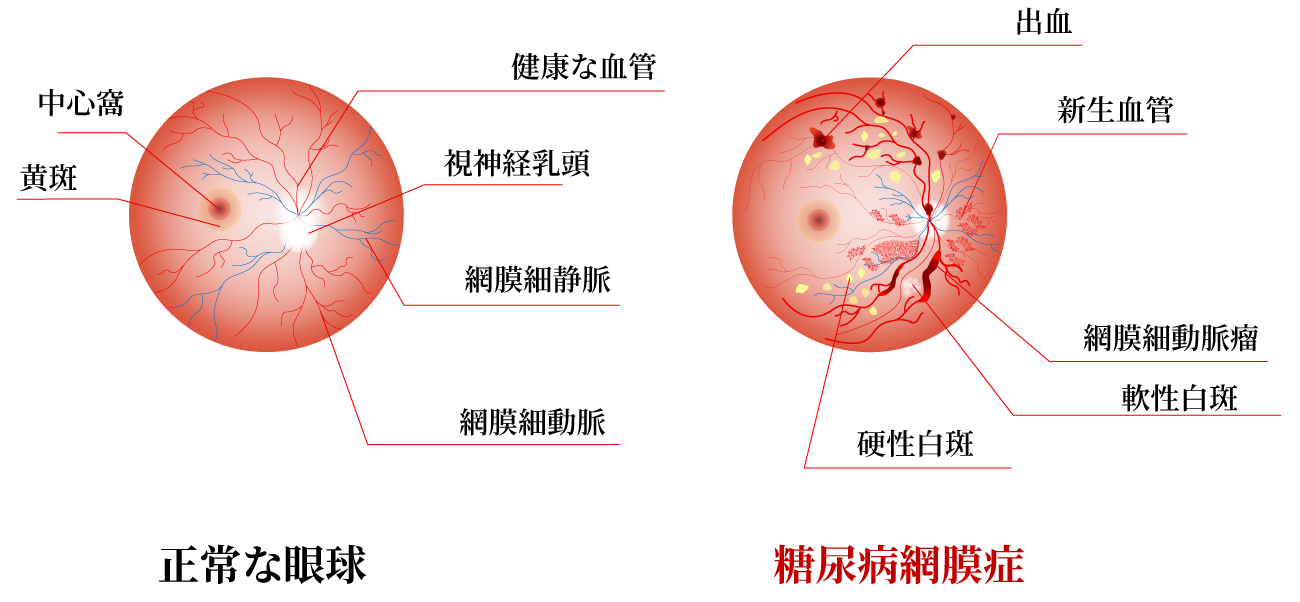

糖尿病網膜症とは、糖尿病が原因で目の中の網膜(光を感じ取るフィルムのような組織)に損傷が生じ、最悪の場合失明に至る病気です。

糖尿病で高血糖状態が長く続くと、網膜の細い血管がダメージを受けてつまり、出血や新しいもろい血管(新生血管)の発生、網膜剥離などを引き起こします。

硝子体出血や網膜剥離が起きると、急激な視力低下や失明に至ることがあるため予防が非常に重要です。

また自覚症状がなくても、糖尿病の方は定期的に眼底検査を受けることが大切です。

超広角眼底カメラ

CLARUS 500(カールツァイス社)

当院では瞳を開く検査薬を使用せずに網膜の写真を撮影できる超広角眼底カメラを導入しています。

基本的に眼底検査は瞳を開いて検査することが理想ですが、この機器は散瞳せず撮影が可能です。これにより検査時間の短縮が可能となり、お帰りの車の運転にも制限が無くなるなど、眼底検査の負担が大幅に軽減します。

従来のカメラに比べて非常に広範囲の撮影が可能であり、網膜の病気を詳しく調べることができます。

また網膜の断面写真が撮れるOCT(光干渉断層計)と超広角眼底カメラを組み合わせることで、様々な眼底疾患の早期発見や経過観察が、正確にできるようになります。

下記の疾患の治療に役立ちます

- 糖尿病網膜症

- 網膜静脈閉塞症

- 網膜裂孔

- 網膜剥離

- 網膜色素変性症

- 緑内障

- 加齢黄斑変性

糖尿病網膜症の進行

糖尿病網膜症は、単純網膜症、増殖前網膜症、増殖網膜症という過程を経て進行します。

いずれの段階であっても糖尿病黄斑浮腫を合併することがありますが、そのリスクは進行するほど高くなります。

1.単純網膜症(初期)

毛細血管が破れたり、瘤(こぶ)が生じたり、出血をしたりします。血管が破れると、そこから血液や血液中の成分が漏れ出します。

2.増殖前網膜症(中期)

血管が繰り返し障害されることで血管内壁が厚くなった結果、血管内腔が狭くなったことで、詰まったり血流が低下したりします。

3.増殖網膜症(末期)

血流が低下して不足した酸素・栄養を補おうと、網膜で新生血管がつくられます。通常の血管よりももろいため、出血を起こす可能性が高くなります。また、硝子体に膜が形成され、その膜が収縮して硝子体と網膜が癒着すると、網膜剥離を起こしやすくなります。

治療方法

治療としては、糖尿病の治療基本でもある血糖値のコントロールが第一です。その上で、経過観察をしながら必要に応じてレーザー治療や硝子体注射を行います。

血糖コントロール

糖尿病網膜症の治療では、血糖コントロールが基本となります。

かかりつけ医の指導に従って、きちんと管理するようにしましょう。

硝子体注射

糖尿病網膜症に伴う糖尿病黄斑浮腫には、VEGFという物質が関与しています。そのため、VEGFの働きを抑えるお薬を目に注射します。 この薬によって眼底出血を抑え、網膜の浮腫が解消されることで悪化をくい止め、視力回復を目指します。

レーザー治療

網膜を焼き固めて、水分(浮腫)を減らしたり、新生血管の発生を抑えて、硝子体出血、網膜剥離や血管新生緑内障を予防する治療です。

病気の状態によっていろいろな凝固法があります。このレーザー治療を行うタイミングが視力予後にとても重要です。定期検査を行うことで糖尿病網膜症が悪化した場合はレーザー治療を行います。